時局的思想家福沢諭吉の誕生 ―伝記作家石河幹明の策略 その1

第一章 『時事新報』論説とは何か

1 『時事新報』の創刊

なぜ『時事新報』を発刊する必要があったのか

『時事新報』とは 1882 年 03 月 01 日、前年の明治 14 年の政変で三田派の官僚たちが政府部内を追われた後に、福沢が創刊した新聞である。編集部も当初は三田の慶應義塾内にあり、社員も皆弟子たちであったから、初期の同紙が福沢の強い影響を受けていたことは確かである。

そもそも『時事新報』の刊行には曲折があった。福沢から井上馨・伊藤博文両名に宛てられた書簡(1881-10-14)によれば、井上参議から政府の見解を代弁する新聞を発行する気はないか、という申し出が前年暮れになされたのだという。1878 年 05 月に大久保利通が暗殺されてから、政府の方針は福沢の立場に歩み寄っていた。福沢と意見をまったく同じくする大隈重信大蔵卿は筆頭参議であり、彼らの、イギリス流の二大政党による責任内閣制へ早急に移行するべきだ、という考えは政府内部でも受け入れられつつあったのである。

ところがこの責任内閣制へ向けた動きに危機感を抱いていた人々がいた。それは日本国のモデルをイギリスよりドイツにとるべきだ、とする伊藤を中心とした薩長藩閥の勢力であった。彼らは北海道開拓使官有物払下事件に対する世論の高まりで勢いづいた国会開設請願運動によって窮地に追いつめられ、その状況を打開するため 1881 年 10 月 12 日に一種のクーデタを敢行したのである。すなわち騒擾の責任を大隈に負わせて罷免したうえ、その与党と目された少壮官僚を追放するという強行策であった。そこで事態の急速な変化に驚いた福沢は、かねての予定どおり新聞発行の準備を進めてよいかどうかを問い合わせたのだった。

けっきょくこの大きな政治変動の結果、当初の政府系新聞発行の計画はうやむやになってしまった。大隈を追い出した伊藤が、大隈寄りの意見表明の場にしかならない福沢の新聞発行を後援するはずもない。さりとて慶應義塾内部で進んでいた印刷機械購入や人員の確保などの準備を中断するわけにもいかず、福沢は自力で新聞を発行するより仕方がなくなったのである。

政変で免官となった三田派の官僚には、『時事新報』で初代の主筆(論説委員長)となる外務省の中上川彦次郎(福沢の甥)や、記者として活躍することになる大蔵省の牛場卓蔵・森下岩楠、文部省の津田純一など重要な人々が含まれていた。このようにしてみると、『時事新報』とは、大隈主導の政治改革に挫折した元若手官僚たちが、イギリス流立憲君主制実現のために思想を錬磨する場であったのである。

社説子「我輩」について

政変後 4 ヶ月半の準備期間を経て発刊された創刊号は全 4 頁で、

- 「官令」

- 「達伺届公報」

- 「叙任賞勲」

- 「公判」

- 「時事新報」

- 「雑報」

- 「海外新報」

- 「熈朝風雅」

- 「物価」

- 「広告」

の各欄で構成されている。風刺時評である「漫言」欄は創刊三日後の 03 月 04 日に開始されている。このうち「時事新報」欄の論説を通常社説と呼び慣わしているわけである。社説ゆえに原則として執筆者名は掲げられることはない。

創刊号の「時事新報」欄は「本紙発兌之趣旨」(1882-03-01)と題されていて、「我輩」が、

「其論説の如きは社員の筆硯に乏しからずと雖ども、特に福沢小幡両氏の立案を乞ひ、又其検閲を煩はすことなれば、大方の君子も此新聞を見て、果して我輩の持論如何を明知して、時としては高評を賜はることもあらん」

とその性格を説明している。つまり論説の大部分は社員(記者)が執筆するが、その中には福沢が立案して検閲をおこなうものもある、ということである。

社説は「我輩」が問題を提起する形をとっているため、『福沢諭吉全集』の「論集」に現れるとそれが福沢自身のことと誤解されやすいのだが、この「我輩」とは、形式的にはその時々の主筆の一人称である。おそらく当時すでに人気を博していた『東京日日新聞』の社説子が「吾曹」を名乗ったため「吾曹新聞」とあだ名されていたのに呼応しているのだろう。官権「吾曹新聞」に対抗する不偏不党の「我輩新聞」というわけである。

福沢自身はそれまで一人称として我輩を用いたことはなく、一般には余輩または余を使うことが多かった。じっさい「時事新報」欄に掲載された論説であっても、あえて福沢諭吉名で発表されたものは余となっている。また、書簡中では老生を自称するのがもっとも普通である。

それゆえ論説中の我輩をそのまま福沢個人と考えることはできない。じじつ「時事新報」欄には「我輩」とは別に「福沢先生」がしばしば登場するし、同欄に連載後出版された著作は全て「福沢諭吉立案中上川彦次郎筆記」などとされていて、「時事新報」欄の主宰者である主筆の顔を立てる形になっているのである。

第二次世界大戦後の福沢批判で中心的な役割を果たした服部之総は、福沢作とされる論説に「福沢先生」が登場することを捉えて、「「先生」みずからこれを書いているのである」などと皮肉っているが、それは揚げ足とりというものであろう。弟子が書いた下書きを福沢が検閲したものだとしたら、そのような表現が残されていたとしても不自然とはいえないのである。

創刊当初の『時事新報』編集部

先に述べたように『時事新報』は政局の急速な転換に伴って創刊された新聞であったため、十分な準備のもとで世に問うたものではなかった。とはいえその志はあくまで高く、「本紙発兌之趣旨」には

「我同志社中は本来独立不羈の一義を尊崇するものにして」

「我日本国の独立を重んじて、畢生の目的、唯国権の一点に在る」

とある。そして、およそ人間社会の安寧を助け、幸福を進むべき事項は最大漏らさず取り上げるが、国権の利害を標準に定めて、他の党派新聞のごとく一方のためにすることのない不偏不党の立場を堅持すると主張している。

創刊間もない『時事新報』編集部の様子については、ボーイ(小間使い)を務めていた西谷虎二による貴重な回想が残されている。

時事新報はまだ日本橋に移らないで、当時は義塾の正門を入った右側の古い日本家であった。(中略)編集局は八畳と六畳と二間続きの粗末な日本間だが、これは畳でも壁でも少し新しかった。(中略)此二間をぶっ通して粗末な木造の机が障子側と壁側に並べてある。色の白い丈のすらりとした体に金縁の眼鏡黄八丈の着流しという服装で、一番上席に端然と坐っているのが元外務権大書記官中上川彦次郎君、これは明治十四年の政変に職を罷め時事新報の発起に付き社長兼主筆として侃諤の筆を揮われるのだと聞いていた。其次には色の黒い四角ばった顔をして鼠縮緬の首巻をしていたのが森下岩楠君、また其次に顔の長い口髯を上に巻き上げて額の少し抜け上った温和な紳士が坐っていた、これが須田辰次郎君、此三君と背中合せに障子の方に机を並べているのが波多野承五郎君、渡辺治君、高橋義雄君であった。あとの三人は外国新聞の抄訳でもするらしかった。其中でも波多野君は当時もう一廉の大家であったらしいが、渡辺君と高橋君は塾を卒業したばかりで服装なども紺飛白の衣物は羽織というところで、新進の俊才らしくはあったが、他の先生達よりはずっと後輩であったらしい。以上の六人が奥の八畳を占領していた。(『福沢諭吉伝』第 3 巻 238/239 頁)

西谷はここに登場する六名を「編集局の上局」と呼んでいるのであるが、その一人である高橋義雄も回想録『箒のあと』(1932-06)でほぼ同様の描写をしているから、この記述は正確であると思われる。ここから創刊して間もない時期に論説を担当していたのは中上川であったこと、また波多野は渡辺・高橋らのちに社説記者(今日の新聞社の論説委員)となる若手を監督していたことが分かる。もちろん全体を統括していたのは福沢自身であるが、塾内の自宅で執筆して新聞社にはそうそう姿を現さなかったから、実務はもっぱら弟子たちに任せていたということになろう。

論説に福沢がかかわっていることもあって『時事新報』は世論や政府政策の動向にも大きな影響を与え、年間発行部数も 1882 年に 68 万部、83 年に 148 万部と急速に増加した。創刊当時は塾内にあった編集部もそれととともに手狭となり、翌 1883 年 10 月には日本橋に移転したのであった。

2 論説はどのように作られていたか

高橋義雄と石河幹明の回想

さて、社説として毎日掲載される論説がどのように成されていたかについては、『福翁自伝』に、

「私も次第に年をとり、何時までもコンナ事に勉強するでもなし、老余は成る丈け閑静に日を送る積りで、新聞紙の事も若い者に譲り渡して段々遠くなつて、紙上の論説なども石河幹明、北川礼弼、堀江帰一などが専ら執筆して、私は時々立案して其出来た文章を見て一寸ちょい加筆する位にして居ます」(⑦ 250 頁)

とある。このように 1898 年頃になると自ら筆を執ることは少なくなっていたようであるが、当初はどうであったのであろうか。

そのことについては先の西谷の回想にも登場した、創刊直後の 1882 年 05 月から 1887 年 07 月まで五年間編集部に所属していた高橋義雄が次のように述べている。

私は明治十五年四月に渡辺治と共に慶應義塾を卒業して、翌五月直様時事新報に入社したが、時事新報は同年三月一日に初号を発行したばかりで創立日浅い時であつた。其処で私等は結局論説記者と為るべき筈であるが、当分は見習格で何か好問題を捉へて執筆し、福沢先生の閲覧を経て時事新報に掲載の光栄を荷うべく、例に依つて渡辺と競争の位置に立つた。処が其頃は新聞が論説のみを以て売れる時代であり、殊に時事新報は福沢先生の論説で名高いのだから、学校駆け出しの書生の論説が堂々と其紙面に掲げらるる事は容易でなかつた、然るに其十月私の執筆した『米国の義声天下に振ふ』と云ふ一文は、福沢先生より非常なる賞賛を得て、渡辺より一足先に時事の社説欄に我が文旗を翻へす事を得たので、鬼の首でも取つたやうに嬉しかつた。(『箒のあと』上巻 71 ~ 72 頁)

この「米国の義声天下に振ふ」は全集未収録となっている。じっさいに『時事新報』によって確認してみると、1882 年 10 月ではなく翌 1883 年 09 月 12 日付の紙面に掲載されている。ほぼ 50 年前を回想しているため、自らの文章が初めて掲載された時期を入社初年秋と一年早くに記憶していたらしい。とはいえ掲載時期の記憶違いはあったとしても、ここに書かれていることがら自体の信憑性は高いと思われる。

高橋はさらに、

「是れより先生は私を社説記者に見立て、屡々呼び附けて論説の代筆を命ぜられたので、私は一心不乱に先生の言ふ所を聞き之を筆記して差出すと、或る時は初めより墨黒々と訂正せられて、先生が自身で書かるゝよりも余程手間が掛かつて頗るお気の毒に感じた事もあり、又或る時は僅かばかりの加筆で通過する事もあつた」(同書 72 頁)

と書いている。さすれば 1883 年 09 月以降の紙面には福沢が立案して高橋や渡辺が下書きを担当した論説が含まれているということになろう。

また 85 年 04 月から編集に加わり終生福沢の近くにいた石河幹明は、

「私は明治十八年時事新報社に入り暫くの間は外国電報の翻訳等に従事してゐたが、同二十年頃から先生の指導の下に専ら社説を草することになつた。当時「時事新報」の社説は先生が自ら筆を執られ、或は時々記者に口授して起草せしめらるゝこともあつたが、其草稿は一々厳密なる修正添削を施された上、紙上に掲載せしめられた」(『続福沢全集』第 5 巻 737 頁)

と述べている。高橋がアメリカ留学のため退社したのが 1887 年 07 月、渡辺が政界に転身するため実質的に辞めたのが 1889 年 01 月である。後に詳しく考証するが、石河は高橋と交代する形で 1887 年の夏頃に社説記者となったのである。

福沢に仕えた社説記者たち

高橋や石河の回想のほか、福沢の書簡などから確かめられた社説記者は、

- 波多野承五郎(編集部在籍 1882-03/1884-07)、

- 渡辺治(1882-05/1889-01)、

- 高橋義雄(1882-05/1887-07)、

- 石河幹明(1885-04/1922)、

- 菊池武徳(1887-04/1894-03)、

- 北川礼弼(1894-03/1899)、

- 堀江帰一(1896-03/1899-07)

らであった。これらの社説記者たちは、石河を除き、人生のごく短い時期に『時事新報』と関わり、やがては実業界・政界・学界へと転進していった人々である。彼らはそれぞれに興味深い生涯を送ったのであるが、それはまた後に触れるであろう。その他に初代主筆であった中上川彦次郎(在任 1882-03/1887-04)も多くの論説に手を染めたと考えられる。また、袖浦外史の筆名で特別に掲載を許されていた矢田績、さらに在ボストン生としてアメリカから草稿を送ってきた日原昌造らの論説が「時事新報」欄に掲載されることもあった。

このようにしても「我輩」と自称する社説子を特定の個人とすることの無意味さはすでに明らかである。すなわち高橋の証言からも知られるように、論説の大枠は福沢によって決定されたにせよ、そこから大きく逸脱しなければ社説記者の持ち込み原稿も「我輩」による無署名の社説として掲載されたのであるから、複数の「我輩」がいたというべきなのである。それゆえ『時事新報』の論説には、福沢がじっさいに執筆したものや、下書きを社説記者に任せて検閲したもののほかに、福沢の思想とはいえない多数の論説が含まれていることになる。

3 『時事新報』論説が『全集』に収められた経緯とそのカテゴリー分け

『時事新報』論説はどのようにして『全集』に収められたか

日々の紙面を飾っていた論説がどのように成されていたかは今述べたとおりであるが、そこに含まれる福沢のものがいかにして『全集』に収録されたかについての詳細はまた後の章で扱うことにする。とはいえごくおおざっぱな知識は論説の真偽判定にあたっても必要なのでここで簡単に記したい。

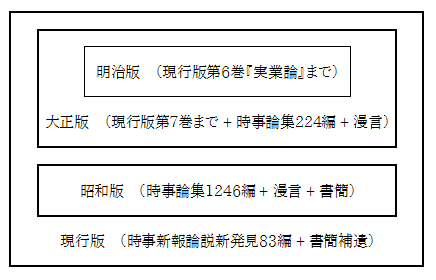

福沢が書いた『時事新報』掲載の論説は、発表後すぐに単行本化された著作を除いて、彼自らが編んだ『福沢全集』全 5 巻(1898、以下明治版)に収められることはなかった。つまり今日では福沢諭吉の論説として有名な「東洋の政略果たして如何にせん」や「脱亜論」などは彼の存命中はそもそも存在すら知られてはいなかったのである。

全集に「時事論集」として無署名で掲載された論説が入れられるようになったのは石河幹明編纂の『福沢全集』全 7 巻(国民図書刊・ 1925/1926、大正版)からである。ここには時事新報社にあった福沢執筆論説の「抄写」を典拠とする 224 編の『時事新報』論説が選ばれている。また石河による大著『福沢諭吉伝』全 4 巻の刊行(1932)の直後に出された『続福沢全集』全 10 巻(岩波書店刊・ 1933/1934、昭和版)には福沢発信の書簡と 1246 編の論説が増補されている。この昭和版の選択は石河が創刊号以来の『時事新報』のバックナンバーを各号検討した結果なされたものであった。

今日一般に広く行き渡っている富田正文・土橋俊一編『福沢諭吉全集』全 21 巻(岩波書店刊・ 1958/1964、現行版)は、石河が編纂した正続『全集』を合わせて、さらにその後の調査によって福沢作と見なしうる論説を増補したものである。とはいえ「時事新報論集」を編むにあたって既存の論説に新たな考証は行っていないのであるから、全体として現行版も石河の選定によるといって差し支えない。

『時事新報』論説のカテゴリー分け

このように『福沢全集』はおおむね四次にわたって行われたのであるが、編纂者である石河によれば、そこに含まれる『時事新報』論説は、①福沢が全面的に執筆したものと、②福沢の立案を社説記者が起稿してさらに福沢が添削したもの、の二通りがあるという。『時事新報』社説全般についていえば、加えて③記者が立案し福沢が添削した論説と、④全面的に記者が執筆して福沢は関与していない論説の二通りがあることになろう。すなわち、後の議論を見やすくするために福沢が関与した度合いを基準にして無署名の社説を分類してみるならば、『時事新報』論説には、

- Ⅰ

- 福沢がすべてを執筆した「福沢真筆」

- Ⅱ

- 福沢が立案して社説記者が下書きをし、さらに福沢の検閲を経た「福沢立案記者起稿」

- Ⅲ

- 記者の持ち込み原稿を福沢が添削を施した「記者立案福沢添削」

- Ⅳ

- 全面的に記者が執筆して福沢はまったく関与していない「記者執筆」

の四つのカテゴリーが存在することになる。

福沢存命中に『時事新報』は約 6000 号発行されているため、現行版の「時事新報論集」に収められた約 1500 編の論説は、全体のおおよそ 4 分の 1 である。現行『全集』第 5 巻後半から第 7 巻前半までの丸 2 巻分、題名でいうと『時事大勢論』から『福翁自伝』までは初出を『時事新報』とするものの掲載直後に単行本化されたのでその中には含まれていない。カテゴリーⅠの福沢真筆だけで 1500 編というのではいかにも多すぎるが、Ⅰ以外にⅡのものが多数含まれているということで説明がつくわけである。

とはいえ問題はカテゴリーⅠに加えてⅡに属するものが確実に採録されているかどうか、である。福沢がアイディアを出して社説記者が下書きを担当しているカテゴリーⅡと、記者の持ち込み原稿に福沢が加筆しただけのカテゴリーⅢの論説には外見上の区別はない。そこでもしカテゴリーⅢをⅡの論説と見誤ってしまうと、『全集』に福沢とは異なる社説記者の思想が混入することになるのである。

無署名論説から福沢真筆を見つけだすことはいかにすれば可能なのでであろうか。次章ではそのことについて考察したい。

全集相互の包摂関係